2018-04-13

今こそ見直したいIoT時代のソフトウェア特許戦略とは?

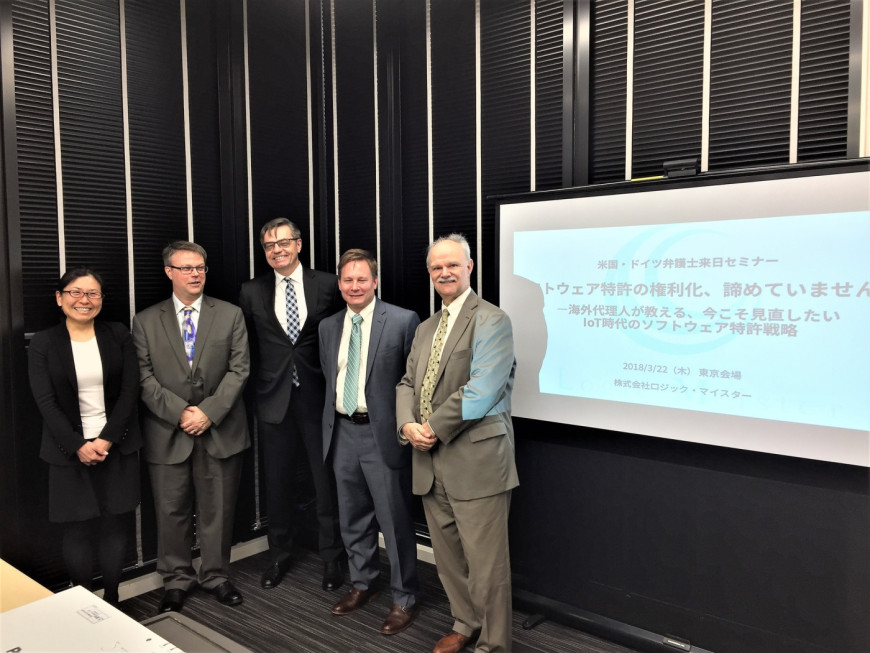

「ソフトウェア特許の権利化、諦めていませんか? ―海外代理人が教える、今こそ見直したいIoT時代のソフトウェア特許戦略」と題し、2018/3/20・大阪、3/22・東京にてセミナーを開催しました!

今回登壇したのは、米国Simpson&Simpson法律事務所、そしてドイツReichert&Lindner法律事務所の弁護士の皆様です。

テーマは米国におけるアリス判決と特許法101条(特許適格性に関する条項)を中心として、米国と欧州におけるソフトウェア特許の最新情報を共有していただきました。

今回登壇したのは、米国Simpson&Simpson法律事務所、そしてドイツReichert&Lindner法律事務所の弁護士の皆様です。

テーマは米国におけるアリス判決と特許法101条(特許適格性に関する条項)を中心として、米国と欧州におけるソフトウェア特許の最新情報を共有していただきました。

ソフトウェア特許に関する世界的な情勢

Simpson & Simpson 所長 ロバート・シンプソン弁護士

ソフトウェア特許と聞いて、「自社には無関係な話だな……」と思われた方もいるかもしれません。

しかしながら、あらゆる産業においてIoTやAI技術の導入は進んでおり、それにしたがってソフトウェア特許は今後誰もが避けて通ることのできない存在となってきます。

2014年に米国最高裁によって下されたアリス判決(Alice Corp. v. CLS Bank International) は、現地のみならず日本中の特許実務者の皆様にも大きな衝撃を与えました。

一部では、今後ソフトウェア特許を取得することは不可能になるのではないか、という声も聞かれたほどでした。その経緯についての説明は省略しますが、詳しい方であればよくご存知のことだと思います。

それから4年が経過し、当初は審査官の間でも流動的だった特許法101条(特許適格性)に関する審査基準が定まり、2018年に入ってからも関連判決が続々と登場している状況です。

他方、中国でもソフトウェア発明に関する審査基準が2017年に明確化され、コンピュータプログラムを特許化できることが明示されました。

このように、世界的にソフトウェア特許の価値が見直される流れが、ここにきて加速しているようです。

しかしながら、あらゆる産業においてIoTやAI技術の導入は進んでおり、それにしたがってソフトウェア特許は今後誰もが避けて通ることのできない存在となってきます。

2014年に米国最高裁によって下されたアリス判決(Alice Corp. v. CLS Bank International) は、現地のみならず日本中の特許実務者の皆様にも大きな衝撃を与えました。

一部では、今後ソフトウェア特許を取得することは不可能になるのではないか、という声も聞かれたほどでした。その経緯についての説明は省略しますが、詳しい方であればよくご存知のことだと思います。

それから4年が経過し、当初は審査官の間でも流動的だった特許法101条(特許適格性)に関する審査基準が定まり、2018年に入ってからも関連判決が続々と登場している状況です。

他方、中国でもソフトウェア発明に関する審査基準が2017年に明確化され、コンピュータプログラムを特許化できることが明示されました。

このように、世界的にソフトウェア特許の価値が見直される流れが、ここにきて加速しているようです。

アリス判決以後の米国における審査基準

左から、Simpson & Simpson ロバート・アトキンソン弁護士、同 ピーター・コンゼル弁護士

米国でアリス判決が出されて以後、ソフトウェアの特許適格性に関する審査基準はどのようになっているのでしょうか?

それについてピーター・コンゼル弁護士(写真右)は、「アリス判決の基準を適用すると、IoTやAI関連発明を含めた事実上すべてのコンピュータで実施される発明が、特許不適格として拒絶される可能性がある」と言います。

こうした特許法101条に基づく拒絶査定によって、特許が取れなくなることを回避するためには、以下の3点に気をつける必要があります。

それについてピーター・コンゼル弁護士(写真右)は、「アリス判決の基準を適用すると、IoTやAI関連発明を含めた事実上すべてのコンピュータで実施される発明が、特許不適格として拒絶される可能性がある」と言います。

こうした特許法101条に基づく拒絶査定によって、特許が取れなくなることを回避するためには、以下の3点に気をつける必要があります。

- クレームを特定の範囲に限定すること

「コンピュータを利用した情報提供方法」という表現よりも、「ウェブブラウザのインターフェース用の改良オートコンプリート方法」という記載のほうがベター。 - 先行技術に対する当該発明の改良点を具体的に挙げ、クレームに明記すること

- 「猫を懲らしめること」というような単なるアイデアではなく、「猫を懲らしめるための具体的な方法・発明」をクレームにすること

というように、発明を抽象的アイデアと判断されてしまわないよう、より具体的なクレームにできないかを検討すべきであるとのことでした。

ソフトウェア特許、ヨーロッパではどう扱われる?

Reichert & Lindner 所長 ヴァーナー・ライヒャート弁護

ドイツのヴァーナー・ライヒャート弁護士からは、EPO(欧州特許庁)がソフトウェア特許をどのように取り扱っているかについて説明していただきました。

大前提としてヨーロッパでは、EPC(欧州特許条約)52条(2)にあるとおり「コンピュータプログラムは発明ではない」とされています。

とはいえ、すでに数多くのソフトウェア特許がEPでも登録になっていることからもわかるように、この規定だけで一切のソフトウェア特許が不成立になる、というわけではありません。

EPOのガイドライン(Part F-IV;3.9等)によると、

大前提としてヨーロッパでは、EPC(欧州特許条約)52条(2)にあるとおり「コンピュータプログラムは発明ではない」とされています。

とはいえ、すでに数多くのソフトウェア特許がEPでも登録になっていることからもわかるように、この規定だけで一切のソフトウェア特許が不成立になる、というわけではありません。

EPOのガイドライン(Part F-IV;3.9等)によると、

- コンピュータで実行されることによって「さらなる技術的効果」があり、

- 「プログラムとコンピュータとの間に通常の物理的な相互作用を超えるような効果」のある

プログラムは、発明であるとしています。

例えば「文書アイコンを印刷アイコンの上にドラッグすることで印刷処理を開始する」場合のように、ユーザーの入力という要素が含まれるクレームは、単なるデータの出力・表示方法よりも技術的効果ありと認められやすくなるということです。

EPOは審判部から上がってくる多くの質問を参考にガイドラインを作成し、判例も安定してきているといいます。

特許になりうるかの判断の役に立つ優秀なツールとして、このガイドラインをぜひ活用してほしいとのことでした。

例えば「文書アイコンを印刷アイコンの上にドラッグすることで印刷処理を開始する」場合のように、ユーザーの入力という要素が含まれるクレームは、単なるデータの出力・表示方法よりも技術的効果ありと認められやすくなるということです。

EPOは審判部から上がってくる多くの質問を参考にガイドラインを作成し、判例も安定してきているといいます。

特許になりうるかの判断の役に立つ優秀なツールとして、このガイドラインをぜひ活用してほしいとのことでした。

まとめ

今回、ソフトウェア特許を各国でどのようにして取るべきかを、審査基準を踏まえてかなり突っ込んだ部分までお話いただきました。

「このセミナーの内容をもっと詳しく知りたい」

「セミナーに登壇した外国特許弁護士と直接コンタクトを取りたい」

とお考えの方は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください!

今回ご登壇いただいた皆様:

◆Simpson & Simpson, PLLC

Robert P. Simpson 弁護士

Robert C. Atkinson 弁護士

S. Peter Konzel 弁護士

◆Reichert & Lindner Partnerschaft Patentanwälte

Dr. Werner F. Reichert 弁護士

「このセミナーの内容をもっと詳しく知りたい」

「セミナーに登壇した外国特許弁護士と直接コンタクトを取りたい」

とお考えの方は、ぜひお気軽に当社までお問い合わせください!

今回ご登壇いただいた皆様:

◆Simpson & Simpson, PLLC

Robert P. Simpson 弁護士

Robert C. Atkinson 弁護士

S. Peter Konzel 弁護士

◆Reichert & Lindner Partnerschaft Patentanwälte

Dr. Werner F. Reichert 弁護士

ロジック・マイスター 編集部

ロジック・マイスター編集メンバーが、特許・知的財産に関わる皆様のために様々な切り口からお役立ち情報を紹介します!